第七回 余市珈琲園

林先生と言って、真っ先に思い浮かぶ顔は、やっぱり林修先生ですよね。「今でしょ」はいまでもぽろっと飛び出すフレーズだもんなぁ。

でも、林先生は余市にもいます(苗字的に考えると日本全国にいるとは思うけれど)。

林敏幸先生。正確には先生の前に「元」がつく。平成18年の春に定年するまで高校教師。もしかしたら、測量士補を目指す受験生にとっては、林修先生にも負けない認知度があるのかな。というのも、教員時代に手がけた「測量士補試験問題集」は、10年以上にわたる測量士補問題のベストセラー。毎年毎年、版を重ねて、2022年度版は3月に発売となったばかり。

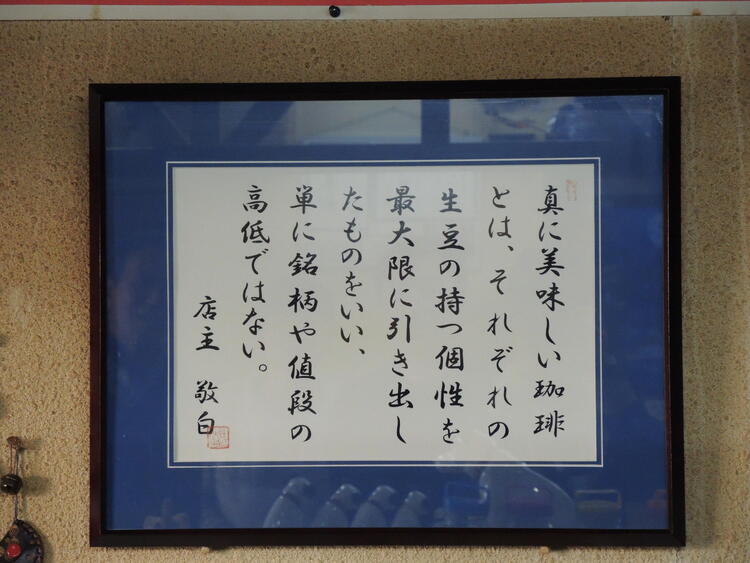

林さんには、マスターの顔もあるんですよね。元教師で、測量士補の著作があると聞けば、博士なのかなと思うけれど、そうじゃない。喫茶店の主人という意味での、マスター。林さんは定年後に喫茶店をスタート。その名も「余市珈琲園」。店内へと足を踏み入れれば、シュールな設えに、えっ、ここはどこなの、なんて感じで戸惑うような不思議な喫茶店。カウンターには鮨屋を彷彿させるネタケースがあって、10人以上が座れる小上がりもあるんです。

「余市珈琲園」(北海道余市町黒川町3-49) 写真・中島博美

「夢の話を夢のままで終わらせたくなかったっていうことさ」

林敏幸さんのバリトンが、心地よく耳に響く。

「生徒にはさ、いつも言ってたんだ。夢を持てと」

林さんの語りを聞きながら、僕は教壇に立つ林先生の姿をぼんやりと思い浮かべている。いい先生だったんだろうなぁ。

「毎年毎年、生徒は変わるからね、そのたびに夢を持て、夢を持てと言うわけさ。そしたら、生徒が訊いてくるんだ。先生の夢はなんですかって。いつも答えてたさ。定年したら故郷の余市で喫茶店やることだって」

平成18年9月1日、林さんは余市で喫茶店「余市珈琲園」をスタートした。小樽工業高校を定年退職してから、5ヶ月後のことだった。

「法螺吹きにはなりたくなかったということだな」

「余市珈琲園」で聞く林さんの言葉が、説得力を持って僕に届く。

先生は......、と言いかけて、おっと、と思う。林さんを前にすると、なぜだか「先生」と呼びかけそうになる。林さんと僕は先生と生徒の関係ではない。そもそも教員時代の林さんのことを僕は知らない。出会ったときから喫茶店のマスター。それなのに「林さん」より「先生」の方がしっくりくるから、不思議だなぁ。

「政治家とお医者さんと教師ぐらいでしょ、先生と呼ばれるのは。そう考えると偉そうでね、まいったなって思いますよ。いまでも先生って呼ばれるのは、しみ付いた何かがあるんだな。本当はマスターの方が嬉しいんだ」

マスター......、そう呼びかけようとした僕より先に、林さんが口を開く。「マスターになって初めてわかったことがあるんだ」と。僕は口を噤んで、次の言葉を待つ。

「わかったのは、世の中のことさ。世の中ってものが初めてわかった気がするね」

林さんのひと言、ひと言が、雑誌の見出しになりそうな雰囲気を醸し出す。キャッチーだなぁと感じ入っている間にも、林さんの問わず語りは続いていく。

「教師っていうのはさ、先生って言われるくらいだから、頭を下げることなんてないわけさ。あるとすれば、生徒の就職を頼みに行くときと、生徒を警察に引き取りに行くときくらい。いつもはさ、先生、うちの子をお願いします、先生、お世話になりますって、父兄の方から頭を下げてくるんだ。そうだったでしょ?」

そうだった、と僕は思う。高校時代、あんなこと、こんなことがあって、僕の母親は何度か担任に頭を下げに行った。そんなことを思い出しながら、僕は答える。先生ってちょっと偉そうだなと思ってました、と。林さんは「そうだろ」と言って、「そうなんだよな」と続けて、再び話し始める。

「マスターは頭を下げるのも仕事のひとつさ。ありがとうございましたってね。喫茶店を始めて思ったよ。お客様は本当にありがたいなって。心から頭を下げたくなるんだな。お代をいただくのも嬉しいけど、カウンター越しにお客様がいろいろと話してくれるでしょ。教えられることばっかりさ。生徒を教える立場から、お客様に教えられる立場になったら、見える世界ががらっと変わった。世の中ってのは、複雑で厳しい。みんなからすれば、当たり前のことだけど、教師は井の中の蛙だからね。知らない世界を知っただけでも、マスターになってよかったと思うよ」

よく通る林さんの声を聞きながら、ふと思う。歌がうまいんだろうなと。いい話をしているところに不真面目な気もするけれど、声がいいですよね、歌ったりするんですか、と話を振れば、林さんはふふふと笑う。笑い声もまた艶があるなぁ。

「昔はさ、三船浩の8トラックを買って、バッグに入れておいたんだ。スナックに行くとガシャって入れてね。『男のブルース』とか歌うわけさ」

「みふねひろし」を僕は漢字に変換することができなかった。「男のブルース」(かっこいいタイトルだなぁ)もピンとこない。「8トラック」はわかるけどね。

三船浩のことは知らないです、と僕が伝えると「若い人は知らないよな」と林さんは言う。続けて「フランク永井は知っているでしょ」と訊いてきたので、フランク永井は知っています、と答えれば、林さんは「『羽田発7時50分』だな」。けれど、僕はまたもや反応できない。林さんはもう一度「若い人は知らないか」と低い声でつぶやく。

若い人か若くない人かで言えば、一般的に僕は後者のはず。昭和44年生まれ。オーバー50。でも、林さんから見たら確かに若い。林さんは昭和20年生まれ。オーバー70。生家はかつて鰊で栄えた沢町。最後に鰊が獲れた年は昭和29年じゃないかな、と言って、なんとなく記憶にあるんだよね、と教えてくれる。

「沢町小学校、西中学校、余市高校。ずっと余市さ。その後は浪人。2年も浪人したんだ。3浪寸前で、流れ流れて行き着いた先が北見工業大学さ」

3浪の当確ランプが灯りかけた頃、北見工業大学の入学試験が4月にあることを知った。短大だった北見工業大学が新年度から4年制大学になるという。そのための審査と申請に手間取っているうちに、入試の日程がずれ込んだらしい。

「受かれば儲けもんさ。国立だしね。試しに受験したら合格さ。そりゃそうだ。大学生活も始まっている時期に試験をやるんだから、頭のいい生徒はいないわけさ」

2浪までしたということは、もしかして目指していた大学があったのかな。そんなことを訊くと、返ってきた答えは「コーヒーだな」。フォッフォッフォと、林さんが低い声で笑う。

「クラシック音楽が好きでね。昔はさ、クラシックのレコードを聴くために喫茶店に行くんだよ。名曲喫茶って知ってるかな?」

知っています、と答える間もなく、林さんの語りはどんどん続いていく。僕の、知っています、という答えは置いてけぼりで胸の中へとフェイドアウト。

「喫茶店と言えば、コーヒーだ。浪人中は午前に喫茶店に行くでしょ、クラシックを聴いてコーヒー飲んで、それからパチンコ。帰りにまた喫茶店でクラシックとコーヒーさ。コーヒーの勉強はしたけど、受験勉強はほとんどしなかったな」

クラシックを聴くために訪れた喫茶店で、林さんはコーヒーの沼にどっぷりはまった。2浪は一所懸命にコーヒーを嗜んだ賜物でもあったみたい。林さん、コーヒーのどんなところに魅かれたんだろう?

「かっこいいもんな、コーヒー」

一拍おいて、林さんが続ける。

「かっこいいって、大事なことなんだ」

間を置かず、林さんがひと言。

「何かを好きになるって理屈じゃないんだよ」

林語録がどんどん更新されていく。

「大学に入ってもやることは浪人時代と一緒さ。クラシックとコーヒーとパチンコ」

聞き及ぶ林さんの生活も、無頼でかっこいい気がするけれど、見方を変えれば自堕落にも映るわけで、結果、林さんは留年という現実に突き当たる。

「江別の市役所に就職が決まってたの。でも2単位足りなくて、卒業できないことがわかったんだ。市役所には留年することになりましたと断りにいったさ。その後に大学の先生の所に行ったら、2単位だったらあげるって言うんだ。結局、4年で卒業できたんだけど、仕事はないわけさ。行き当たりばったりで、嫌になるよ」

林さんは言った。「どうやって食っていくか、コーヒー飲みながら真剣に考えたさ」と。言葉の端々にコーヒーが登場するのが、林さんらしさだなと、僕は理解し始める。

「高校生を集めて塾を始めることにしたんだ。自分のアパートでね、個人塾を。6畳間に黒板を置いてさ。やってみて思ったよ、教えるって楽しいもんだなと。それで教員試験を受けようって思ったわけさ」

この年、林さんは晴れて教員免許を取得。高校を卒業してからずっと刹那的な生活を送ってきた人生が、ようやくレールの上を走り出すようになる、と思ったら......。

「試験は受かったけど、3月になってもどこからも連絡がないわけ。本当はこっちから動かないといけなかったんだけど、そんなことは誰も教えてくれないからね。ただただ待っていたんだけど、さすがにどうなってるんだと思って問い合わせたら、もう採用は終わりましたと言うんだよ。困ったなぁと」

そのときもコーヒーを飲みながら真剣に考えたんですよね、と僕は訊く。林さんは「そうさ。いつもコーヒーさ」。林さんはうんうんと頷きながらも「あのときは妙案が浮かばなかったな」と苦笑いを見せる。

「でも、運がよかった。しばらくしてから、旭川工業の定時制で空きが出たと連絡があって、急遽ピンチヒッターで採用してくれるというんだ。なんとか滑り込んで、スタートラインに立つことができたわけさ。教員生活の始まりさ」

「余市珈琲園」の小上がりで、小さいテーブルを挟んで、林さんと僕は向かい合わせに座っている。特段、こちらから問いかけなくても、林さんの口からは次々と言葉が溢れてくる。一語一句に含蓄があって、もしかしたら林先生のホームルームに紛れ込んだのかな、という気分になる。教壇に立つ林先生の姿がはっきりと像を結ぶ。

さっき林さんは「しみ付いた何かがある」と言ったけれど、そうじゃない。「積み重ねた何かがある」と、僕は思う。林さんは話し上手だ。話す、ということはけっして簡単じゃない。相手の心を掴み、飽きさせず、独りよがりにならず、伝えたいことを整理して話す術を林さんは持っている。

引退したプロ野球選手は、やっぱり野球がうまい。定年退職した先生も、どこかにうまさがある。話すうまさだったり、諭すうまさだったり、教えるうまさだったり。林さんと対峙して、そんなことを感じている。

「定年退職の5年前からかな、本気で喫茶店をやろうと考え始めたのは。冬のボーナスでマイセンのコーヒーカップを集め始めたんだ。喫茶店で使おうと思ってさ」

「余市珈琲園」の棚に並ぶマイセンのカップを指差して、林さんが教えてくれる。「3万以上もするもんな」とつぶやきながら、「高いけど惜しまずに使ってるさ。コーヒーカップは使ってこそ価値があるわけだから。使えば割れることもある。それでいいんだ」と話す表情はどこか誇らしげでもある。

40歳を過ぎてからは、自宅で網鍋を使って生豆を手焼きしていたという。「煙は出るし、ガス台も換気扇も汚れるし、たいへんだった」と言って、林さんは顔をしかめる。けれどもすぐに「焙煎って難しいんだ。でも楽しいんだよ」と言って、顔を輝かせる。

50歳を過ぎてからは、喫茶店開店に向けてのやる気が満ちていたという。豆がどんな温度でどう変化するのかを手焼きで何度も試したり、高校の実習室でも休み時間に豆を焼いたりもした、にこやかに話す(やっぱり無頼なんだなぁ)。コーヒーの香りに誘われてやって来た生徒に夢を語った。

「実現できるかどうかじゃない。夢に向かって努力することが大事なんだと。生徒にはよく言ってたよ。努力してたんだよな、自分もね」

いよいよ定年が1年後に迫ると、余市で物件探しを始めた。メイン通りじゃない場所、ちょっと入ったところにある喫茶店が林さんのイメージだった。「ないのよ、なかなか」。いざ探してみると、理想と現実のギャップを感じて、迷いが出るようになった。定年したらすぐにでも開店しようと考えていたけれど「気に入る物件が見つかるまで気長に待つのもいいかな」と、ちょっぴり及び腰になった。

教師生活最後の年が始まると、気持ちが少しずつ揺らぎ始めた。うまくいかないんじゃないか、素人の喫茶店に客が来るのか、体がもつのかetc.と、林さんは指折り数えて、心配していたことを教えてくれる。

「定年が近づくにつれて、不安材料ばっかり思い浮かべるようになるんだから不思議なもんだよな。それまではずっと、ぱーっと明るい夢だったのに」

あと3ヶ月で定年となる年明け早々、春からの仕事の話が舞い込んできた。専門学校の講師。これまでの経験で仕事ができる、いい給料をもらえる、体も楽etc.と、林さんは再び指折り数えて、専門学校の講師を務めた場合のバラ色の未来を教えてくれる。

「講師の方がいいかなと思い始めてさ。人間、安易な方に流れるから。コーヒーは趣味でいいんじゃないかって思うようになって」

1ヶ月間、悩み続けた。喫茶店のマスターと専門学校の講師を天秤にかける。ずっと夢見ていたことなのに、おいしい話に気持ちが傾く自分が不思議だった。どこか他人事のように感じながら、講師になるような気がしてならなかったという。

「正式に決めたのは、2月だな。生徒と話しているときに、喫茶店のことを訊かれたんだ。ずっと語っていたからね、生徒もどうなっているんだろうって思って当然さ。教師生活35年だ。先生、先生って慕ってくれる生徒がいっぱいいるんだ。法螺吹きになるわけにはいかないよな。これから喫茶店をやらない人生は、これまでの人生を意味のないものにするって気がついたわけさ。生徒に言ったよ。余市で喫茶店をやることが決まってるって。本当は決まってなかったけど、このとき決めたんだ。ちょっと法螺吹いたな」

そう言って、林さんはかっかっかと笑った。

「余市珈琲園」に来てから、もうすぐ2時間が経とうとしている。林さんの語りに引き込まれて、時間があっという間に過ぎていく。上質な講演会に来ているような感覚もある。林さんの声色がまた心地いい。

「不思議なものでさ、喫茶店をやるって決めたら、この場所が空くよって連絡があったんだ。もともとは鮨屋で、最後はラーメン屋。ネタケースが残っているのは、鮨屋だった頃の名残りさ」

カウンターのネタケースに、小上がり。佇まいは喫茶店というよりは、確かに鮨屋だ(ラーメン屋じゃないな)。けれど、入口の横に鎮座する焙煎機が、ここが喫茶店であることを声高に主張している。

「3月に定年退職して、6月に焙煎機を買ったわけさ。喫茶店をやるためには必要だからね。自分に対するご褒美でもあった。教員生活を全うしたからね。ちょうど、この店が空いたのも6月で、掃除して焙煎機を運んで、9月に始めることができた。早いよ。あれから10年以上だもんな」

林さんがしみじみとした口調になる。故郷の余市で喫茶店をやる−−夢が叶った林さんに次の夢はあるのかな?

「もう欲はないんだ。ここにやって来るお客さんが仲良く元気で楽しくというくらいしか」

「余市珈琲園」には老若男女の「若」だけがいないと、林さんが笑いながら教えてくれる。「下はわからないけれど、上は90歳を超えるからね」と胸を張る。「自分もあと何年こうしていられるかわからないからな」と言いながら、「酒もたばこもやめる気はないさ」と、茶目っ気でポケットからたばこを出そうとする。同時に入口のドアが開いて、婦人が連れ立って入って来た。小上がりの奥の席へと、林さんが促す。店内がいっきに賑やかになる。その瞬間、話を聞いていた2時間は、お客さんがひとりも入って来なかったことに気づく。

「水商売ってのはよく言ったもんなんだ。10時に店を空けて昼を過ぎても誰も来ない。今日は駄目だって思った途端にだーって来たりする。お客さんが途切れなくて今日はいいぞなんて思うと、バタッと止まったりね。水ものさ」

奥の小上がりから林さんを呼ぶ声が聞こえる。林さんが立ち上がって、奥へと向かう。聞こえてくるのは、1週間後の予約の話。「4時間でも5時間でもどうぞどうぞ」という林さんの声が婦人たちの笑い声と一緒に耳に届く。こっちに戻ってきた林さんが店内を見回しながら言った。

「ここがお年寄りのみなさんの息抜きの場所であればいいんだ。夢っていうか、願いっていうか、祈りに近いのかもしれないな。そういう意味では、まだ夢の途中だな」

そう言い残して、林さんはコーヒーを淹れるためにカウンターの中へと向かう。

豆を挽く音が終業の合図だ。本日の林さんの講義はこれにてお終い。